タクシードライバーの勤務体系・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!

みなさんが普段見かけるタクシーは朝も夕方も夜中も走っており、いつ休んでいるのかと思うほどどの時間帯で見かけることがあると思います。今回はそんなタクシードライバー(タクシー運転手)がどんな働き方をしているのかをご紹介します。タクシードライバー(タクシー運転手)は主に「昼日勤」「夜日勤」「隔日勤務」という3つの働き方がありますのでそれぞれ詳しくご紹介します。

関連記事 タクシードライバーの点呼から終業までの1日の流れ

関連記事 タクシードライバーの1日の売上にノルマってあるの?

昼日勤とは

こちらは普通のビジネスマンと同じ昼間だけ働く勤務体系です。

勤務時間は、8時間勤務で休憩が1時間あるのが主流です。一般的なのは昼日勤朝7時~夕方16時まで、もしくは朝8時~夕方17時までという勤務時間になります。(※タクシー会社によっては多少前後する場合もあります。)

普通のビジネスマンと比べて朝が早いですが終わるのも早いです。その他の、夜日勤、隔日勤務とは異なり、夜勤の無い勤務体系なので女性や高齢の方に特に人気があります。

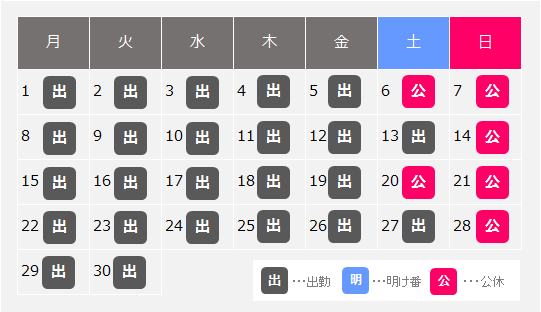

日勤のタクシードライバーの勤務スタイル例

| 勤務時間AM7:00~PM16:00、AM8:00~PM17:00など | |

|---|---|

| 休憩時間 | 1時間/1乗務 |

| 勤務日数 | 22~24乗務/月 |

昼日勤の場合、メインのお客様は、早朝に通勤でタクシーを利用するビジネスマンや、住宅街から病院などに向かう高齢者などがメインとなり、特に早朝の時間帯での売上が多いため、早朝の時間帯をいかに効率的に利用するかが売上アップのポイントだと言われています。

この昼日勤という働き方は、タクシードライバーになりたい方には人気がある一方で、タクシー会社にとっては、昼だけ働ける人ばかり採用してしまうと、夜間帯のタクシードライバーが不足し、その結果夜間のタクシーの稼働率が下がり、その分夜間の売り上げが低下してしまうという理由から、昼日勤を採用しているタクシー会社は非常に稀です。

昼日勤の一ヶ月の勤務スタイルのイメージを下の図にまとめてありますのでご覧ください。

下記例では、日曜日が公休となっていますが、タクシー会社は基本的にシフト制のため、シフトによっては休みの曜日は変動する場合がほとんどです。

夜日勤とは

夜日勤は先ほどの昼日勤とは逆に毎日夜間のみ勤務するという働き方です。

夜間勤務のため、タクシーには深夜割増料金が発生するため昼日勤に比べて給料は上がりやすくなる傾向があります。

また、お客様も昼間とは異なり、夜ならではの繁華街に向かう方、お酒を飲み終わったって帰宅される方、終電を逃してしまった方などになります。

運転距離も昼間に比べて長距離のお客様も比較的多くなりますし、深夜割増料金もつきますので売上が上げやすい時間帯と言えますがこれも「昼日勤」と同じくこのシフトだけを採用しているタクシー会社はかなり少ないのが現状です。

日勤のタクシードライバーの勤務スタイル例

| 勤務時間 | PM6:00~AM2:00、PM7:00~AM3:00など |

|---|---|

| 休憩時間 | 1時間/1乗務 |

| 勤務日数 | 22~24乗務/月 |

隔日勤務とは

タクシー会社では主流の勤務形態になるのが、この「隔日勤務」になります。

勤務時間は、昼日勤と夜日勤の2つをくっつけて2日分を一気に働くような勤務形態です。

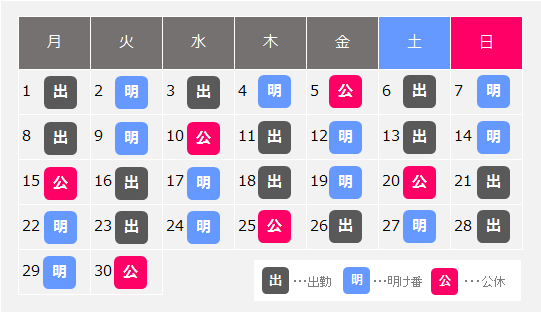

隔日勤務の場合、出勤した日の仕事終わり、つまり出勤の翌日は「明番」というお休みになります。勤務時間は、だいたい20時間程度の勤務で、その間に3時間休憩休憩が入るのが一般的な隔日勤務のスタイルです。

隔日勤務では、下のカレンダーのように、出勤日である「出番」、仕事が終わった後が休みになる「明番」を2回繰り返した後に、一日丸々お休みになる「公休」を繰り返していくような働き方になります。

隔日勤務の勤務時間帯はタクシー会社によって大きく異なる場合があります。

基本的にタクシー会社は24時間営業をしており、その間タクシーが常に稼動できるように、どの時間帯でもドライバーが不足しないようにスケジュールが組まれており、タクシー会社1社の中で、以下のA勤務~I勤務の中から最低2つの時間帯の勤務パターンを持っていることが多いです。

タクシー会社で比較的多く使われているのが、B勤務とE勤務の組み合わせや、A勤務とF勤務の組み合わせなど、A・B・E・Fの組み合わせが多くなっています。

隔日勤務のタクシードライバーの勤務スタイル例

| 勤務時間 |

|

|---|---|

| 休憩時間 | 3時間/1乗務 |

| 勤務日数 | 11~13乗務/月 |

関連記事 タクシーの隔日勤務はきつい!?隔日勤務の働き方を詳しく解説

タクシー運転手の生活スタイル(一日のスケジュール例)

多くのタクシードライバーは、通常隔日勤務で業務を行います。1日出勤して1日休むような働き方をしており、1回の勤務時間は通常15.5~18時間で、その間で3時間程度の休憩や仮眠の時間を取りながら乗務します。こちらではそのスケジュール例をご紹介します。

8:00:出社

出社後、まず出勤者の点呼とアルコール検査が行われます。アルコール反応が微量でも検出された場合はその日の乗務は絶対に許されません。その後、車両点検、カーナビなど車内設備の確認を行い出庫の準備をします。

9:00:出庫

車両の出庫作業とともにその日の乗務が開始されます。午前中はビジネスパーソンや主婦の方々が主な顧客層となります。

休憩・仮眠

乗務時間は長いため、合間を見て休憩や仮眠をとりましょう。車中で仮眠するケースもありますが、休憩や仮眠のために営業所に戻ることも可能です。従業員の健康管理と事故予防を最優先に考えられ、そのために1日に3時間の休憩を必須としています。

22:00:割り増し時間

22時以降は割増賃金になります。コンサートや飲み会から帰る人々が多く、乗客を獲得しやすいエリアも昼間とは異なります。特に終電を逃した乗客などは長距離の利用が期待されるため、営業売上の観点では稼ぎやすい時間帯といえます。

25:00:点検、洗車、仕事終了

営業所に戻った後、タクシーの点検と洗車を行います。また、乗務日誌の記録、クレジットカードやタクシーチケットなどの清算処理などを完了させ、その日の仕事を終了します。

タクシー運転手の休日の過ごし方(勤務形態別)

休日を充実させるためには、生活リズムを確立することが重要です。ルーティンを設定することで、体は日常生活に適応しやすくなりますが、疲れを癒すなどの基本的なケアも欠かせません。以下では、異なる勤務形態に合わせた休日の過ごし方を紹介します。

日勤勤務の場合、疲労を軽減しながらリラックスしましょう!

日中の仕事は一般的な企業の勤務時間と同じですが、休日が週末や祝日に固定されていないため、休暇の取り方が鍵となります。体への負担がかからないように連続勤務を避け、忙しい用事がある休日には、連続休暇を計画しましょう。

連続休暇を取れば、少なくとも1日はリラックスして体を休めることができ、体力に余裕があれば自分の自由な時間を楽しむこともできます。また、友人や家族との予定がある場合、連続休暇を取ることで、夜遅くまで楽しむことにも心置きなく取り組むことができます。

隔日勤務のスケジュールを利用して、勤務日と休日を最適にプラン!

隔日勤務は、1回の勤務で2つのシフトをこなす形態です。そのため、1回の勤務での負担が大きく、夜中に仕事を終えるため、翌日は昼過ぎまで睡眠をとることがお勧めです。ただし、次の勤務まで寝すぎてしまうと、逆に疲労が蓄積しやすくなるので、適度な休息を心がけましょう。

隔日勤務は一般的な生活リズムと異なるため、まずはルーティンを設定することが役立ちます。ある程度のリズムを整えて、休日も同様のリズムで過ごすことで、次の勤務日もスムーズに適応できるようになります。

タクシー会社は残業が多い?ブラック企業?

タクシードライバー未経験の方から良く「タクシードライバーは残業が多そう」「過酷で、ブラック企業だから・・」という話を耳にすることあります。

実際はどうかというと「まったくもって、そんなことはありません!」

タクシー会社の労働時間は、国土交通省と厚生労働省によって厳しく法規制が整備されており、違反した場合には厳しい罰則もあるため、どのタクシー会社であってもその規程内で労働条件が決められています。それは乗客の命を扱うものですから、無理して残業することが常態化してしまっていてはタクシードライバーだけでなく乗客も危険なためです。

関連記事 タクシードライバーの1日の売上にノルマってあるの?

関連記事 タクシーの仕事って残業が多くないですか?

タクシー会社の労働時間の法定規則

- 1ヶ月の拘束時間は262時間が限度。ただし労使協定があるときには、1年のうち6ヶ月までは270時間まで延長することが出来る。

- 2暦日(隔日勤務のこと)の拘束時間は21時間以内とする。また、勤務終了後20時間の休息時間が必要である。

つまり、隔日勤務の場合、一回勤務する場合の勤務時間は最大21時間、勤務後は20時間以上休むということです。したがって勤務終了時間が朝5時だった場合に、その日の内に次の勤務が始まることは決してありませんし、1出番が21時間拘束であった場合、

270時間÷21=12日と18時間となり、最大でも12出番+18時間しか勤務することはできません。

1ヶ月のうち最大でも13出番で、残りは明け番のお休み、もしくは公休で1日お休みとなるため、比較的自由な時間が多いというのが、タクシードライバーの働き方の特徴です。

もちろん、タクシードライバーはプロのドライバーでお客様の命を預かる大切なお仕事ですから、お休みの日には、次の出番のために体調管理を徹底する必要がありますので、休みの日の時間をすべてが自由に使ってよいというわけではありませんが、皆さんが思っている以上にしっかりと勤務時間が決められているため、慣れてくると働きやすいといわれています。

関連記事 タクシー運転手(タクシードライバー)は実は隠れた良い仕事

昼日勤のみ可能の求人

昼日勤のみ可能の求人一覧はこちら

夜勤のみ可能の求人

夜勤のみ可能の求人一覧はこちら

タクシードライバーへの転職で失敗しないために

タクシードライバーの求人をお探しならドライバーズワークにご登録・ご相談ください!ドライバーズワークは東京・神奈川・愛知・大阪などの関東・東海・関西エリアを中心としたタクシードライバー(運転手・乗務員)求人サイトおよび転職支援サービスです。タクシー業界に特化した詳しい求人情報が満載!ご登録はかんたん1分無料!タクシー業界の知識量も豊富な、専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの担当に付き、転職にまつわるあなたのお悩みにお答えするだけでなく、転職をするべきなのかどうか、転職をする場合にどういった基準で会社選びをすれば良いか、などを一緒に考え丁寧にお伝えします。まだ転職するかどうかを迷っている段階の方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連記事

知識の人気記事

よく読まれている記事

- 知識

タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは

【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...

- 知識

【地理試験の疑問】過去問・テキストの入手方法や受験場所・時期!タクシードライバーになるには必要?

【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...

- 知識

タクシードライバーの勤務体系・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!

みなさんが普段見かけるタクシーは朝も夕方も夜中も走っており、いつ休んでいるのかと思うほどどの時間帯で見かける...

- 知識

タクシーの営業区域や区域外営業などエリアについて

タクシーは場所を選ばず自由に営業をして良いという訳ではありません。「営業区域」と呼ばれる、タクシー会社ごとに...

- 知識

タクシー車内で飲食しても良い?守るべきマナーも紹介

タクシーにまつわるマナーの1つに、タクシーの車内で飲食することの是非があります。今回はタクシー車内での飲食に...

- 知識

タクシーに自転車は乗せられる?自転車を積む方法と運ぶ際の注意点

趣味で自転車に良く乗る方や、自転車で通学・通勤をしている方にとって、途中で自転車に乗れなくなってしまった場合...

タクシードライバーについて知る

他のコラム内カテゴリもチェック!

キャリア

タクシードライバーとして仕事をするにあたってのお役立ち情報をご紹介します。タクシーエンタメ

タクシー業界に関連する面白いエピソードや、エンターテイメント情報をご紹介します!タクシーニュース

タクシー業界や運輸業界に関する新着ニュースをご紹介!タクシーの種類

利用シーンによって様々あるタクシーのサービス形態をご紹介します!テクニック

タクシードライバー(運転手)としてのテクニックにまつわる情報をお届け!無線グループ

大手グループから地域密着のグループまで!無線グループの特徴をご紹介します。Q&A

タクシー業界やタクシードライバーに関するよくある質問にお答えします!知識

タクシー業界にまつわるトリビアや豆知識情報をご紹介します!

無料会員登録

無料会員登録