タクシーの無線グループって何ですか?

タクシーの無線グループとは

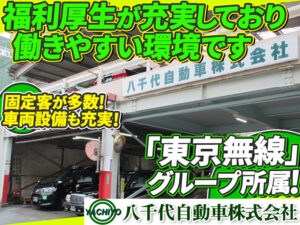

タクシー会社の無線グループとは、簡単に言うとタクシー会社同士が加盟する組合のようなものです。乗客からの配車依頼をタクシー会社同士で無線で共有することで、とあるタクシー会社ではその乗客を乗車させるのに長い時間待たせてしまうケースでも、同じ無線グループの別のタクシー会社が向かえば待たせずに済むような仕組みがあり、乗客側からすれば長い時間待たずに済み、タクシー会社同士は事業を助け合います。例えば、乗客が電話やアプリで配車予約をした場合は、その無線グループに加盟しているタクシー会社に配車の指示が送信されます。各タクシー会社としては無線グループに加盟していることでタクシーの配車依頼が増え稼ぎやすくなるメリットがあります。タクシー会社の無線グループにもたくさんの種類があり、東京だと東京無線やチェッカー無線等が有名です。

関連記事 タクシー運転手が高収入を得るコツや稼ぎ方とは?【徹底紹介】

関連記事 タクシードライバー・タクシー運転手の制服と服装の決まりとは?

東京無線の求人

東京無線の求人一覧はこちら

タクシー無線グループは大規模の方が良い?

大規模な無線グループほど、対応エリアが広い、配車受付用の電話機が多い、配車アプリとの連携もある、などで配車依頼が多いです。無線グループの規模の大きさと配車依頼数が相関関係にあることは間違いないと思います。ただし、無線グループが大きいということは加盟しているタクシー会社が多く、配車指示を受けて迎えに行けるタクシーの台数も多いために、場合によって1件の配車依頼に対する競争率が高い場合も考えられます。したがって、かならずしも大規模な無線グループを選んでおけば安心という訳ではありません。希望したい営業エリアや所属しているタクシー会社の状況を良く抑えておく必要があります。

いかがでしたか?

無線グループは単純なグループ規模だけでなく、営業エリア、所属するタクシー会社なども吟味されると良いと思います。詳細は担当のキャリアアドバイザーにお尋ねください!

関連記事 タクシー運転手が「付け待ち」で稼ぐコツやポイントとは?

関連記事 タクシーの流しとは?コツを掴んで給料UPへ【流しのコツ10選】

関連記事 東京のタクシードライバー(タクシー運転手)での勤務は稼げる?稼げない?地方との月収の違いはどのくらい?

日本交通の求人

日本交通の求人一覧はこちら

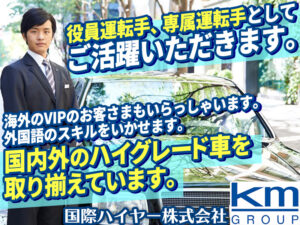

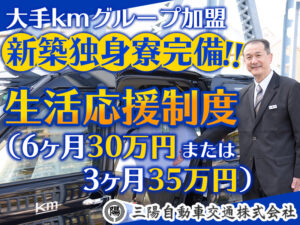

kmタクシー(国際自動車)の求人

kmタクシー(国際自動車)の求人一覧はこちら

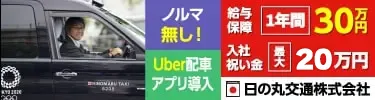

日の丸交通の求人

日の丸交通の求人一覧はこちら

タクシードライバーへの転職で失敗しないために

タクシー業界やタクシードライバー(運転手・乗務員)に関してさらに気になる点がありましたら、ぜひドライバーズワークにご登録・ご相談ください!ドライバーズワークは東京・神奈川・愛知・大阪などの関東・東海・関西エリアを中心としたタクシードライバー求人サイトおよび転職支援サービスです。タクシー業界に特化した詳しい求人情報が満載!ご登録はかんたん1分無料!タクシー業界の知識量も豊富な、専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりの担当に付き、転職にまつわるあなたのお悩みにお答えするだけでなく、転職をするべきなのかどうか、転職をする場合にどういった基準で会社選びをすれば良いか、などを一緒に考え丁寧にお伝えします。まだ転職するかどうかを迷っている段階の方も大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

関連記事

Q&Aの人気記事

よく読まれている記事

- 知識

タクシー運転手になるにはどんな資格が必要?ドライバーの条件とは

【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...

- 知識

【地理試験の疑問】過去問・テキストの入手方法や受験場所・時期!タクシードライバーになるには必要?

【重要】2024年2月29日付で、東京都、神奈川県、大阪府で「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」...

- 知識

タクシードライバーの勤務体系・勤務時間を勤務スタイルの例で徹底解説!

みなさんが普段見かけるタクシーは朝も夕方も夜中も走っており、いつ休んでいるのかと思うほどどの時間帯で見かける...

- 知識

タクシーの営業区域や区域外営業などエリアについて

タクシーは場所を選ばず自由に営業をして良いという訳ではありません。「営業区域」と呼ばれる、タクシー会社ごとに...

- 知識

タクシーに自転車は乗せられる?自転車を積む方法と運ぶ際の注意点

趣味で自転車に良く乗る方や、自転車で通学・通勤をしている方にとって、途中で自転車に乗れなくなってしまった場合...

- 知識

タクシー車内で飲食しても良い?守るべきマナーも紹介

タクシーにまつわるマナーの1つに、タクシーの車内で飲食することの是非があります。今回はタクシー車内での飲食に...

タクシードライバーについて知る

他のコラム内カテゴリもチェック!

キャリア

タクシードライバーとして仕事をするにあたってのお役立ち情報をご紹介します。タクシーエンタメ

タクシー業界に関連する面白いエピソードや、エンターテイメント情報をご紹介します!タクシーニュース

タクシー業界や運輸業界に関する新着ニュースをご紹介!タクシーの種類

利用シーンによって様々あるタクシーのサービス形態をご紹介します!テクニック

タクシードライバー(運転手)としてのテクニックにまつわる情報をお届け!無線グループ

大手グループから地域密着のグループまで!無線グループの特徴をご紹介します。Q&A

タクシー業界やタクシードライバーに関するよくある質問にお答えします!知識

タクシー業界にまつわるトリビアや豆知識情報をご紹介します!

無料会員登録

無料会員登録